三闾庙省级文保单位“炼成记”

发布时间: 2025-08-18 来源: 新枫街道办事处办公室 访问量:

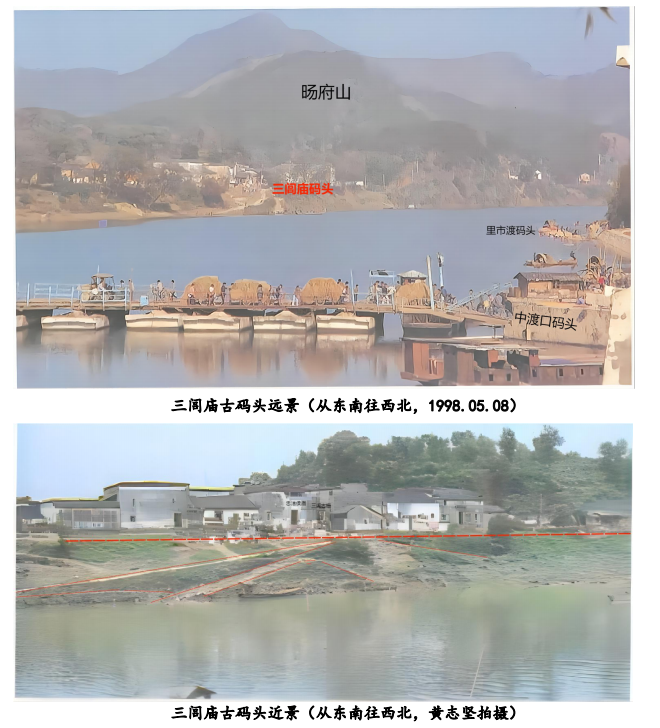

晨雾漫过昌江水面时,三闾庙古码头的青石台阶正渗出细密的水珠。就在近日,这座“仌”字形的古渡口,正式跻身第七批江西省文物保护单位之列。从默默伫立的江滩古渡,到省级文保单位的荣光,三闾庙的“炼成记”,藏着一部瓷都水运的兴衰史,更写满了代代守护者的执着。

石头垒起的历史密码

三闾庙的底气,首先藏在它的筋骨里。明代中期,当第一批青石被匠人嵌入昌江西岸的滩涂时,没人能想到,这座码头会成为景德镇“水路咽喉”的代名词。它以罕见的“仌”字形结构铺展130米,两层四条坡道像大地伸出的臂膀,高坡应对枯水期,低坡承接汛期,人车分道的设计里,藏着古人应对昌江水位涨落的生存智慧。北侧坡道的条石被百年脚步磨得发亮,南侧水泥卵石镶嵌的台阶还留着近代修缮的痕迹,最上层14米宽的麻石平台上,石栏柱的凹槽里,仿佛还能当年纤夫紧握的温度。

清街的青石板更藏着惊心动魄的细节。231米长的街道中央,两道深达数厘米的车辙像大地的年轮,那是独轮车碾过四百年的印记——当年从饶州府运来的高岭土、往徽州府送去的青花瓷,都曾在这辙痕里颠簸。东街口“三闾古栅”的青石匾额上,“光绪三十四年”的刻字仍清晰可辨,木质栅门虽已无存,但晨昏启闭的声响,似乎还萦绕在窑砖拱券间。

忠洁侯庙的香火,是另一种活态的历史。这座纪念屈原的庙宇,门前江风裹挟着瓷土香,过往商贾登船前总要叩拜——屈原被奉为江神,平浪王护佑行船,许真君掌管水务,催生娘娘庇佑家人,诸神共处的神龛里,藏着景德镇“因瓷兴商,因商敬神”的市井哲学。

从码头到文保:四十年守护路

三闾庙的“晋级”,从不是一蹴而就的幸运,而是四十年如一日的守护长跑。

1981年的深秋,全国第二次文物普查的工作人员踩着齐膝的杂草来到这里,在坡地间辨认出码头的石构肌理。两年后,它被列入市级文保单位,第一次有了“保护范围”的名分。2013年,工人清理掉半米厚的淤泥,补配的青石特意从旧采石场寻来,力求与明代原材“神似”;2020年,陶文旅集团的修缮队用传统技法重砌挡土墙,让松动的河石重新咬合,连勾缝的都按清代配方调制。

那些藏在细节里的守护更动人:清街的车辙印旁,新铺的青石板特意留了“生长缝”,怕水泥的刚性伤了老石头;忠洁侯庙的木梁修缮时,工匠们保留了虫蛀的痕迹,说“这是岁月该有的样子”;连护坡墙上那块残高68厘米的告示碑,都被小心翼翼地拓片存档,碑文中乘客不得拥挤“勒禁永遵碑示”的清代规章,成了研究码头管理的活化石。

从市级到省级,不是简单的头衔升级。2012年《景德镇历史文化名城保护规划》为它划下红线,2014年街区保护规划明确“修旧如旧”原则,2024年最新公布的保护范围,甚至细致到码头每一块条石的维护标准——这些文件堆叠起来,是三闾庙从“被遗忘的角落”到“活态博物馆”的蜕变密码。

古渡新生:不只是文物,更是活着的乡愁

如今站在三闾庙古码头,能看见最动人的“双重时空”:江面上游船鸣笛而过,与清代商船的残影在波光里重叠;清街的老屋里,老人坐在车辙旁择菜,檐角风铃摇出的声响,和四百年前商贾的吆喝撞个满怀。

作为景德镇城区保存最完好的古码头,它早已不只是块冰冷的石头。那些“仌”字形坡道上,游客踩着古人的脚印丈量历史;忠洁侯庙的香案前,年轻父母给孩子讲屈原与瓷都的故事;清街的咖啡馆里,玻璃窗外的车辙印成了最独特的装饰画。它入选景德镇御窑厂遗址申遗名录,成为瓷都“水路文明”的最佳注脚,更用青石板上的温度,告诉每一个来访者:所谓文物,从来不是博物馆里的标本,而是能呼吸、会生长的乡愁容器。

当省级文保单位的牌匾挂上栅门时,昌江的水波正轻轻拍打着码头的基石。三闾庙的“炼成”,从来不是终点——那些被岁月打磨的石头、被世代守护的故事,终将在新的时光里,继续书写属于瓷都的传奇。

文章来源:魅力昌江

微博

微博

微信

微信

赣服通

赣服通

赣公网安备 36020002000153号

赣公网安备 36020002000153号